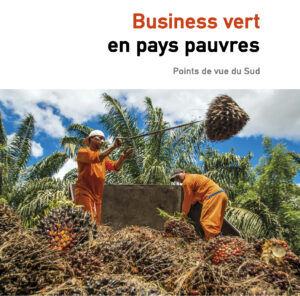

De ahí, en tercer lugar, la considerable “deuda ecológica” [1]… que los “grandes comedores” actuales tienen con las naciones o los pueblos que están pagando un festín al que no asistieron. En cuarto lugar, en lugar de hacer frente a esta deuda ecológica a la escala y velocidad necesarias, las grandes potencias económicas, públicas y privadas, se ocupan de aumentarla aún más. Mediante la aplicación de las llamadas políticas de “desarrollo sostenible” o de “Green Growth”, que tienden a exacerbar las disparidades sociales y medioambientales. El business verde en los países pobres es precisamente el tema de este libro, la gran hipocresía Norte-Sur consistiendo en “condenar los efectos y seguir alabando las causas”, según la fórmula establecida. Pretender contrarrestar el colapso empeorándolo. ¿Qué piensan los y las que en el Sur ven “neocolonialismo verde” en esto? Ese es el propósito de las siguientes páginas y artículos.

Neocolonialismo verde

Precisamente, ¿qué entendemos por «neocolonialismo verde»? ¿Qué significa la noción neocolonialismo verde en el Sur? O mejor dicho, qué significa este término en los países pobres, porque en el Sur, desde hace varias décadas, hay nuevos países industriales (NPI), nuevas potencias más o menos dominantes, países ricos… que también son responsables del neocolonialismo verde a los ojos de los países pobres. Y de la misma o casi misma manera que los países del Norte, es decir, los países de la antigua industrialización, los primeros grandes contaminadores históricos, y también sus multinacionales que, con la ayuda de la globalización, se han establecido en los cuatro puntos cardinales del Sur global.

Conocemos el colonialismo y el neocolonialismo, pero ¿sobre qué base podemos llamarlo ahora «verde»? ¿En qué momento debemos teñir de verde la explotación actual de territorios extranjeros o las nuevas dinámicas de sometimiento político y económico de antiguas colonias? La respuesta es sencilla: en cuanto estas empresas y dinámicas empiecen a invocar motivos ecológicos para justificar su injerencia. En otras palabras, en cuanto un actor dominante, público o privado, moviliza razones de preservación de la biodiversidad o la protección de los equilibrios climáticos para legitimar sus intervenciones “interesadas” en territorios dominados, el uso de la formulación “neocolonialismo verde” adquiere todo su sentido.

Sin embargo, en el Sur, en los países pobres, no existe necesariamente un consenso sobre lo que debe condenarse (o no) como neocolonialismo verde. Las opiniones públicas, los Estados, los gobiernos, las empresas privadas, las organizaciones sociales inevitablemente divergen. Predominan diversas formas de conservadurismo y progresismo, así como diversos grados de nacionalismo o soberanismo, y la preocupación central sigue siendo la mejora urgente de las condiciones materiales de vida, mientras que la sensibilidad “ecosocialista” -compartidos por la mayoría de los “Points de vue du Sud” reunidos en este Alternatives Sud– son más bien minoritarios. E incluso entre estos últimos, intelectuales y activistas más o menos críticos con Occidente, el capitalismo o el productivismo…, el objetivo «neocolonial verde» puede variar significativamente.

Para muchos, la instrumentalización del imperativo ecológico por parte de los países ricos, ya sea por convicción o por competencia, es decir, ya sea su objetivo prioritario “salvar el planeta” o “aumentar los márgenes de beneficio”, es el problema. Así, el proteccionismo verde en la frontera occidental y la imposición de normas comerciales “sostenibles”; la falta de voluntad o la condicionalidad para transferir tecnologías limpias o financiar políticas destinadas a mitigar los desastres medioambientales, pero sobre todo a remediar y adaptarse a sus consecuencias ya irreversibles; la prisa por asegurarse “minerales de transición” o el suministro de materias primas agroforestales indispensables para el reverdecimiento de las economías dominantes; así como otras medidas vinculadas en particular al mercado del carbono, parecen ser los principales vehículos del neocolonialismo ecológico que los países más poderosos están aplicando a los países pobres.

Como señalan Audrey Gaughran y Bart-Jaap Verbeek (2024), del centro de estudio SOMO, esta tendencia proteiforme es expresión de la «carrera geopolítica» entre las mayores economías del mundo – Estados Unidos, la Unión Europea, China, a las que se unen entre otros las petromonarquías del Golfo – “para ganar la transición verde”. Con carácter prioritario, las grandes potencias “intentan asegurarse, ellas y sus empresas, el control de las tecnologías verdes y el crecimiento de sus economías. Cuentan con ventajas considerables -basadas en profundas injusticias históricas, especialmente para el polo occidental- y sus enfoques competitivos socavan las perspectivas de desarrollo sostenible de la mayoría de los demás países.”

La competencia entre gigantes económicos sobredetermina el conjunto. Los grandes marcos políticos y legislativos supuestamente “sostenibles” definidos por Estados Unidos y la Unión Europea en el periodo pospandémico, como la Inflation Reduction Act en 2022 à Washington ou l’European Green Deal y el Critical Raw Materials Act en Bruselas en 2023 y 2024, también deben verse principalmente como una respuesta a la política Made in China lanzada en 2015 por Pekín. En cada caso, se trata de “apoyar masivamente a sus industrias y empresas” a través de “subvenciones y ayudas públicas diversas”, ejercer “influencia en política exterior en su nombre” y apoyarse en “un conjunto de leyes injustas en materia de comercio, inversiones y fiscalidad, redactadas para beneficiar los intereses del Norte global” (Gaughran y Verbeek, 2024) o los de las nuevas potencias del Sur global.

Jomo Kwame Sundaram, economista malasio, figura tercermundista e investigador asociado del CETRI, condena del mismo modo el neocolonialismo verde, afirmando que las nuevas políticas presentadas por el Norte global como “justas y sostenibles” se caracterizan por una hipocresía que deja intactos los mecanismos de dominación cuyas consecuencias agravan las desigualdades sociales y los trastornos ecológicos. Es el caso, por ejemplo, del “mecanismo de ajuste del carbono en frontera” (CBAM) adoptado recientemente por la Unión Europea. Este mecanismo le permitirá imponer costos adicionales -un “impuesto al carbono”- a las importaciones de hierro, acero, cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad e hidrógeno producidos fuera de Europa por empresas que no están sujetas, como sus competidoras europeas, a normas medioambientales que les obligan a pagar un precio por los gases de efecto invernadero emitidos. Según Sundaram, este instrumento, cuyo objetivo oficial es reducir las emisiones, no hará sino acentuar la brecha Norte-Sur (Sundaram, 2024).

En esta configuración de relaciones asimétricas que tiende a prevalecer en materia de políticas “ecológicas”, se confirma, por un lado, el papel histórico de muchos países, sobre todo africanos, asiáticos y latinoamericanos, como proveedores de materias primas -materias primas procesadas siempre en otro lugar, pero esta vez con el objetivo de proteger la naturaleza- y, por otro, su papel subordinado como compradores – incitados a serlo, por decir lo menos – de tecnologías verdes vendidas principalmente por Estados Unidos, la Unión Europea y China. Kudakwashe Manjonjo y Karabo Mokgonyana, del grupo de reflexión Power Shift Africa, también ven indicadores de green neo-colonialism en las relaciones Norte-Sur. Las medidas adoptadas en los últimos años por los tres gigantes mundiales “refuerzan la desigualdad comercial e impiden que África y otros países en desarrollo desarrollen sus propias economías verdes” (2024).

La prioridad de las grandes potencias es “ganar la carrera de las energías renovables, la guerra económica mundial de la industrialización verde. Pero cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sufre. La Unión Europea, Estados Unidos y China están decididos a ganar, a salir victoriosos, y no les importa quién pierda mientras no sean ellos. En este choque, parece que una vez más África es la hierba que sufre. (…) Las injustas «alianzas verdes» entre el Norte y el Sur están agravando la degradación medioambiental y profundizando las desigualdades. Las potencias externas se benefician de acuerdos comerciales injustos y de patrones históricos de adquisición de riqueza, mientras que las comunidades africanas soportan la mayor parte de los costos” (Manjonjo y Mokgonyana, 2024).

Entre los principales detractores del “neocolonialismo verde” de los países dominantes, cabe suponer que hay un número significativo de gobiernos del Sur que son más propensos a cuestionar la imposición de normativas medioambientales, muy perjudiciales para Sudáfrica por ejemplo donde el carbón sigue siendo una importante fuente de energía, que la propia lógica del capitalismo globalizado. Basándose en uno de los principales principios de equidad Norte-Sur refrendado por la comunidad internacional en la Cumbre de la Tierra de 1992 -el de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que otorga a los “países desarrollado” una mayor obligación de hacer frente a las crisis ecológicas en función de sus impactos (medioambientales) y de sus activos (financieros y tecnológicos)-, estas voces oficiales del Sur denuncian urbi et orbi cualquier obstáculo que las economías del Norte impongan a la libre circulación de sus exportaciones en nombre de la descarbonización energética. “A ustedes les toca hacer los esfuerzos, no a nosotros”, pues la huella ecológica de un individuo africano medio sigue siendo siete veces menor que la de su equivalente europeo.

Es este mismo discurso el que el presidente Lula, en particular, impulsado por los grandes grupos empresariales brasileños, repite insistentemente en los foros internacionales. Una copia exacta pero invertida del alegato librecomercista/proteccionista de Trump, Xi Jinping, von der Leyen y compañía en favor de “Más liberalización en sus países y menos en los nuestros”. Abran sus fronteras, nosotros protegemos las nuestras. Una suerte de “anticolonialismo de mercado”, parafraseando la caracterización que hace Le Monde diplomatique (24 de octubre de 2024) sobre la postura de los BRICS+, el nuevo portavoz autoproclamado del Sur global. En cualquier caso, hay poca o ninguna puesta en cuestión de los fundamentos del modelo convencional de desarrollo basado en inversiones transnacionales, el flujo de capitales extranjeros y las exportaciones. Lo demuestra, una vez más, como un ejemplo entre muchos, la marcada oposición a las cláusulas sociales y ambientales por parte de los países del cono Sur de América Latina en las negociaciones del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (Wintgens, 2024).

En este sentido, señala la organización asiático-africana IBON durante un webinario dedicado a las alternativas locales a las políticas climáticas mainstream (climatejusticehub.org, 30 de septiembre de 2024), el pulso entre el Sur y el Norte en estas cuestiones refuerza, más que cuestiona, las soluciones basadas en el mercado y la plena subordinación al comercio mundial. De manera incidental, cuando se enfoca exclusivamente en las tentativas de regulación ambiental, esta denuncia del neocolonialismo verde por parte del Sur puede también coincidir, si no converger, con el bashing sistemático de la ecología denominada “punitiva” y con la negación del cambio climático promovida, con amplio respaldo popular, por las derechas nacional-populistas occidentales [2]. En consecuencia, esto contribuye a la perpetuación de un modelo de desarrollo capitalista depredador, a pesar de que el productivismo desenfrenado y el consumismo de las élites que este modelo alimenta sean responsables de las desigualdades sociales y de los desastres ecológicos que afectan en primer lugar a las capas sociales y los países más vulnerables.

Cabe destacar, por último, la escasa receptividad de las opiniones públicas en el Sur global, especialmente en los sectores más desfavorecidos, ante la “ecoansiedad” occidental o, más concretamente, frente a las campañas “ecorresponsables” de gestión de residuos promovidas en estos países por instituciones internacionales competentes (PNUMA, etc.) y replicadas por las autoridades locales. En contextos donde las necesidades materiales básicas —acceso a electricidad, agua potable…— no están cubiertas, hay poco margen para preocupaciones “posmaterialistas” sobre el estado de la biodiversidad y el cambio climático. Se sabe que la sensibilidad ecológica está profundamente condicionada por factores sociales y culturales (CETRI, 2020). ¿Cómo conmoverse del «fin del mundo» cuando el «fin del mes», de la semana, del día requiere toda la energía mental y física? Por lo tanto, en las alergias populares contra el neocolonialismo verde hay poco de anticapitalismo y aún menos de antiproductivismo o llamados a una sobriedad posdesarrollista. Más bien, se trata de un rechazo visceral a cualquier norma “sostenible” o a cualquier freno políticamente correcto que limite el acceso al consumo… vital.

Falsas soluciones

En los artículos que componen este Alternatives Sud, por el contrario, la crítica al “neocolonialismo verde” practicado en países extranjeros por los actores económicos dominantes, públicos y privados, sigue de cerca la crítica al sistema capitalista y/o al desarrollo productivista. Es incluso su correlato, su condición. La supuesta “transición” climática o energética “hegemónica” liderada por estos actores no es “justa”, ni social ni ecológicamente. Se basa en la implementación de una serie de “falsas soluciones” en los países pobres que, sumadas unas a otras, perpetúan la lógica antediluviana del modelo de desarrollo depredador, repintado como un “nuevo pacto sustentable”, administrado por los imperios coloniales y postcoloniales en sus zonas tropicales de influencia.

Bajo este leitmotiv de las “falsas soluciones”, aparecen : los megaproyectos de compensación de emisiones de carbono a cambio de derechos de contaminación, los cierres conservacionistas de áreas protegidas a distancia de las poblaciones locales (pero no de los “ecoturistas”…), las políticas de desposesión de tierras, privatización, extracción de minerales, acuerdos comerciales sobre los recursos [3], los monocultivos de agrocombustibles, la financiarización de los seres vivos, la mercantilización de los servicios ecosistémicos, el green business del capital natural, etc. Todo ello se basa en la absorción de la ecología por la combinación de una doble lógica: la lógica liberal de la acumulación privativa y la lógica neocolonial de control coercitivo. Esta tendencia aumenta aún más la deuda ecológica de los países ricos con los países pobres. Y aleja a ambas partes de las vías de un desarrollo compartido, justo y equilibrado.

Lo mismo dijo la investigadora y activista Mary Ann Manahan, también asociada al CETRI y autora de un artículo en este Alternatives Sud, durante una conferencia de la organización Focus on the Global South el verano pasado en Filipinas. “En la carrera de las potencias mundiales por la primacía geoeconómica, la retórica de los sucesivos Green Deals evoca ‘alianzas verde’ y ‘materias primas sostenibles’ sin explicar nunca cómo el extractivismo podría llegar a ser sostenible y las relaciones Norte-Sur menos asimétricas. De hecho, estas políticas «ambientales» tienen dos características. En primer lugar, no se centran en la preservación de los ecosistemas naturales, sino en la acumulación de capital. En segundo lugar, partiendo del principio de que ciertas regiones del mundo y ciertas poblaciones están naturalmente al servicio de otras, tienen un alcance colonial.”

La forma en que estas dos dimensiones estructuran las diferentes políticas llamadas “verdes” llevadas a cabo en países de bajos ingresos o dirigidas hacia ellos se ilustra ampliamente en este número de Alternatives Sud, a lo largo de los análisis críticos presentados. Lo que Maristella Svampa y Breno Bringel llaman allí el “consenso de la descarbonización” marca “la” pauta. Esta nueva fuente mundial de legitimidad del modelo capitalista tiene como objetivo oficial transformar el sistema energético basado en los combustibles fósiles en un sistema de bajas emisiones de carbono, basado en energías renovables. Al reducir así la crisis ecológica a una sola de sus múltiples causas —el CO₂ liberado en la atmósfera [4] —, busca combatir los desórdenes climáticos promoviendo una transición energética impulsada por la electrificación del consumo y la digitalización.

Al hacerlo, el consenso de la descarbonización genera una doble dinámica perjudicial en los países pobres, que abarca una parte importante de las “falsas soluciones” denunciadas por las autoras y autores de esta obra. Por un lado, se trata del extractivismo con fines “sostenibles”, que consiste en asegurar el suministro de grandes cantidades de materias primas críticas (minerales, agrícolas o forestales, como la madera de balsa, el litio, el cobalto, el níquel, el aceite de palma, etc.), necesarias para la producción o el funcionamiento de las tecnologías “limpias” de la transición energética (CETRI, 2011, 2013b, 2023). Por otro lado, se trata del conservacionismo con fines de “neutralidad de carbono”, que consiste en considerar nuevos territorios (suelos, subsuelos, aguas, bosques…) como sumideros de CO₂ seguros y cuantificables, utilizados precisamente para “valorizarlos” como zonas de captura y almacenamiento, naturales o artificiales, de emisiones contaminantes.

Los mercados de carbono y los mecanismos destinados a compensar su sobreproducción, analizados en varios de los artículos de este Alternatives Sud, desempeñan un papel clave en este aspecto conservacionista de las dinámicas inducidas por el consenso de la descarbonización. Regulados o voluntarios, ofrecen a los Estados, empresas e individuos contaminantes que tienen dificultades para reducir sus emisiones, la posibilidad de comprar “créditos de carbono” que compensen sus excesos supuestamente “inevitables”, financiando proyectos (conservación de bosques o reforestación, tecnologías de captura de carbono, pero también parques eólicos, etc.) que se supone reducen, evitan o eliminan una cantidad equivalente de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Sin embargo, estos proyectos hacen agua por todas partes: en el mejor de los casos, por su “inutilidad” [5], las reducciones ficticias de emisiones que ponen a la venta, la exoneración a bajo costo de los contaminantes y el enriquecimiento de las empresas intermediarias que facilitan estas transacciones; en el peor, por los impactos negativos de este green grabbing sobre las poblaciones locales, que a menudo son despojadas de su soberanía sobre sus propios recursos [6].

Todo esto fue recordado durante la última COP Clima de Bakú frente al nuevo acuerdo, precario, adoptado en esta materia, que pretende regular mejor una parte de los créditos de carbono, pero que no genera confianza sobre la efectividad, durabilidad y fiabilidad de los mecanismos validados. “Comenzar la COP29 con la adopción de normas arriesgadas y llenas de lagunas sobre los mercados de carbono es una señal clara enviada al mundo: las personas y el planeta no son la prioridad. Se legitima un mecanismo defectuoso que, en repetidas ocasiones, se ha demostrado que causa daños y que simplemente no funciona. Esta decisión tendrá efectos desastrosos” (Rachel Rose Jackson, corporateaccountability.org). Proclamar que “las compensaciones de carbono constituyen una solución viable al caos climático es uno de los relatos mundiales más perjudiciales. Se han convertido en un obstáculo al cambio estructural, al permitir que la economía dependiente de los combustibles fósiles se mantenga en la ilusión de la acción climática, (…) manipulando las cifras” (Joanna Cabello & Ilona Hartlief, www.somo.nl).

En términos más generales, más allá de lo que estas “falsas soluciones” discutidas en este libro inducen concretamente en extractivismo, conservacionismo o productivismo “verde”, el principal rasgo común de las políticas “ecológicas” promovidas por los actores más poderosos en los países pobres, en general con el consentimiento de las élites nacionales, se refiere a la mercantilización, privatización y acumulación de los seres vivos. Lo que Manahan llama en estas páginas la “financiarización de la cuestión medioambiental”: la venta de los recursos naturales, biológicos y genéticos…. al mejor postor para “salvar el planeta”. Porque, como reza el dogma, la valorización del “capital natural” (asignar un precio -un costo de conservación- a tal o cual función del ecosistema) tiene la virtud de sacarlo de su invisibilidad económica, preservarlo, incluso hacerlo fructificar, dado que el mercado mundial está en mejores condiciones que los poderes públicos o las poblaciones locales para asegurar la sostenibilidad de un bien del que dependen sus tasas de ganancia.

Recordemos que este ya era el credo de la “economía verde” celebrada en Río+20 en 2012, la única capaz, según sus promotores (desde el PNUMA hasta la Unión Europea, pasando por el Foro de Davos, el Banco Mundial, el G20, PricewaterhouseCoopers, etc.), de “desacoplar” el crecimiento económico del aumento de la contaminación. O, dicho de otro modo, de reconciliar la capacidad de generar beneficios con la capacidad de proteger el medio ambiente, valorizando la naturaleza como un activo monetario o financiero dentro de las estrategias de acumulación (CETRI, 2013a). A estas alturas, sin embargo, es innegable que las políticas implementadas desde hace unos treinta años en nombre del “desarrollo sostenible” primero, del “Green Growth” después, o de algún “nuevo pacto verde” —que, según las palabras del presidente del Consejo Europeo en 2020, “convierten una necesidad existencial para el planeta en oportunidades económicas”— no han demostrado ni un cambio de lógica ni siquiera una inversión de tendencias. El “capitalismo verde” es un oxímoron, y la cuantificación de sus impactos ecocidas no hace más que confirmarlo.

¿Soluciones poscapitalistas o posdesarrollistas?

A la izquierda, tanto en el Sur como en el Norte, entre las fuerzas políticas realmente preocupadas y movilizadas por el desastre socioambiental en curso, existen diversos corrientes que —simplificando para diferenciarlas mejor— sitúan las causas principales de los desequilibrios ya sea en la perpetuación de un modelo de explotación económica que es fuente de todas las dominaciones, o en la búsqueda infinita de un crecimiento necesariamente insostenible desde el punto de vista ecológico. Los primeros combaten el neoliberalismo o, en su versión más radical, el capitalismo, incluso si se presenta como “responsable”, “verde” o “inclusivo”; los segundos buscan deconstruir el desarrollismo, frecuentemente asociado al occidentalismo, e incluso a la propia idea de progreso o modernización.

¿Son irreconciliables estas corrientes? ¿Sus divergencias son insalvables? Paradójicamente, quizá, la superación de sus desacuerdos, incluso los más fundamentales, parece menos difícil de alcanzar que lo que debería ser la movilización de una “masa crítica” en las opiniones públicas. Es decir, lograr ese umbral de adhesión popular a partir del cual la inevitabilidad y la validez de las rupturas propuestas y de las alternativas planteadas las hagan democráticamente aplicables. Dicho de otro modo, de los dos desafíos por enfrentar —“armonizar las voces” y luego “llenar la sala del concierto”—, si bien el primero no está garantizado, el segundo parece aún más arduo de lograr.

Ciertamente, las divisiones entre anticapitalistas y antidesarrollistas —incluidos entre las autoras y autores de este Alternatives Sud— no deben subestimarse. Los primeros, más socialistas que ecologistas, reprochan a los segundos, más ecologistas que socialistas, su ambigüedad frente al capitalismo, así como la incongruencia de los conceptos de sobriedad y decrecimiento en los sectores sociales que aún luchan por satisfacer sus necesidades básicas. A la inversa, los segundos critican las vacilaciones de los primeros frente al productivismo, así como la desfachatez de los derechos al desarrollo y a la industrialización frente a la finitud y el estado crítico del planeta. Por un lado, la explotación capitalista, responsable de todas las injusticias socioambientales, es la principal fortaleza que debe ser derribada; por otro lado, es la relación supremacista y utilitarista de los modernos con la naturaleza la que encierra, intrínsecamente, las raíces del colapso inevitable. La vía de salida deberá ser, por lo tanto, poscapitalista y/o posdesarrollista.

Lo que une a estos dos polos tampoco debe subestimarse. Y permite pensar en la articulación entre la izquierda igualitarista y la ecología política, e incluso entre el “ecosocialismo” y el “decrecimiento”, cuya convergencia es seriamente considerada por autores como Daniel Tanuro, autor de L’impossible capitalisme vert, y Timothée Parrique, autor de Ralentir ou périr : l’économie de la décroissance (Tanuro, prologado por Parrique, 2024). En ambos campos, existe la conciencia de que el aumento de los fondos climáticos y la aceleración en la aplicación de las políticas verdes convencionales no serán suficientes. También se comparte la convicción de que las soluciones tecnológicas y de geoingeniería que se anuncian desde hace años, en el mejor de los casos y en sus versiones menos dañinas, solo podrán enfrentar parcialmente los desafíos actuales. Y, sobre todo, se reconoce que la resolución de la crisis ecológica requiere necesariamente una transformación profunda de los actuales modos de producción, transporte y consumo.

Ambas corrientes convergen en la prioridad que debe darse a la imprescindible “justicia social y ambiental”, así como en los principales mecanismos políticos que deben movilizarse para alcanzarla. Esto es posible porque, en un nivel más profundo, también logran coincidir en las justificaciones éticas de esta convergencia, resumidas aquí por Jacques Bouveresse: “Que pueda resultar necesario imponer límites incluso al aspecto más tangible y menos cuestionable del progreso —es decir, la mejora de las condiciones y del nivel de vida de los seres humanos— debería ser algo completamente lógico. Y es una idea que, contrariamente a lo que los defensores del progreso suelen aparentar creer, es perfectamente compatible con la convicción de que es imperativo y urgente mejorar seriamente las condiciones de existencia de los millones de personas que hoy viven en condiciones miserables” (2023).

Partiendo de estas convicciones compartidas, las soluciones preconizadas por las autoras y autores del presente Alternatives Sud de repente suponen una ruptura con la mayoría de las políticas “verdes” impuestas hasta la fecha. De lo global a lo local, se comprometen a respetar un conjunto de orientaciones, principios generales todos ellos desglosables y, además, descomponibles en un gran número de medidas a adoptar, consideradas «factibles», inmediatamente realizables… en función de situaciones y relaciones de poder más o menos favorables al interés general, no dominadas por intereses privados. Estas propuestas alternativas van desde la planificación ecológica y la relocalización económica hasta la democratización social, la redistribución agraria, la justicia fiscal, la igualdad comercial, el proteccionismo solidario, la soberanía alimentaria, la multipolaridad internacional, la autodeterminación política, la desglobalización, etc.

Estas soluciones disruptivas pasan necesariamente y quizás en primer lugar por el reembolso íntegro de la deuda ecológica (Kolinjivadi y Vansintjan, 2024), la restricción draconiana de las actividades contaminantes vinculadas al productivismo y al consumismo, la prohibición de toda subvención pública a sectores nocivos para el medio ambiente, la regulación drástica de los mercados financieros y la sanción de toda inversión social y ecológicamente tóxica, la desespecialización de los territorios, la desmercantilización de los bienes comunes, la restricción de los derechos de unos pocos (élites patrimoniales, financieras, industriales, transnacionales, etc.), cuando atentan contra los derechos de los demás y la biodiversidad, el establecimiento de un ingreso máximo autorizado, etc.

Para distinguirla de la idea de transición (e incluso de transición justa) cooptada en los últimos años (y despojada de su sentido transformador) por el capitalismo verde y sus instituciones internacionales alineadas, “los puntos de vista del Sur” recogidos en este libro invitan y reinvitan a entender la “transición ecosocial” a producir como un proceso de reelaboración radical tanto de la relación entre las sociedades contemporáneas y la naturaleza, como de las relaciones sociales, las racionalidades políticas y el modelo económico. Esta transición “ya está en marcha en las múltiples experiencias de comunidades localizadas, tanto rurales como urbanas”, insisten Lang, Bringel y Manahan en su artículo conjunto. “Es en estas ecotopías de ’reexistencia’ territorializada -colectivos populares de energía limpia, huertos urbanos participativos, economías locales circulares diversificadas, dinámicas agroecológicas redistributivas, etc.- donde residen las alternativas más concretas al colonialismo verde.”

El principal obstáculo para su articulación regional, nacional e internacional y para la constitución de fuerzas políticas capaces de retransmitirlas y organizarlas es precisamente, según la filósofa Nancy Fraser, el desarrollismo dominante y la hegemonía del capitalismo. Una hegemonía que “al subordinar vastos aspectos de la vida social a la ’ley del mercado’ (es decir, a las grandes empresas), nos priva de la capacidad de decidir colectivamente qué queremos producir y en qué cantidad, con qué principio energético y según qué modos de relaciones sociales. También nos priva de los medios para decidir sobre el uso del excedente social producido colectivamente, sobre la relación que queremos tener con la naturaleza y las generaciones futuras, sobre la organización del trabajo de reproducción social y su relación con la producción” (Fraser, 2025).

Quedan muchos retos y preguntas por resolver, entre ellos los planteados por Barbesgaard, Zhang, Hertanti, Gagyi y Vervest al final de su contribución en este Alternatives Sud. ¿Cuál es el peso popular real de las alternativas prácticas ya en marcha? ¿Cuáles son las bases sociales potenciales de un modelo poscapitalista o posdesarrollista en el Sur y en el Norte? ¿Qué coordinaciones o confluencias políticas entre estas últimas han podido formar y desplegar sus orientaciones? ¿Qué articulaciones cabe imaginar, por ejemplo, muy concretamente, entre los sindicatos de trabajadores·as de la industria de vehículos eléctricos, las luchas de las poblaciones afectadas por la explotación minera necesaria para esta industria y las reivindicaciones sociales de los propios mineros?

Más allá de esto, ¿qué política industrial verde en los países pobres serán capaces de maximizar, nacionalizar y socializar los beneficios socioeconómicos locales minimizando al mismo tiempo los daños a la biodiversidad? ¿Con qué actores, qué movimientos sociales y qué Estados, en las relaciones comerciales, las configuraciones bélicas y las disputas interimperiales en curso, deberíamos implementar un programa de distribución mejor, más justa y equitativa de la riqueza y formas de acción ecológicamente indoloras, es decir, producir, transportar y consumir sustancialmente menos en general? Y finalmente, más concretamente, dentro de la propia resistencia al neocolonialismo verde, ¿cómo dirimir entre el énfasis en la noción de “soberanía” o en la de “autonomía”, en lo “público” o en lo “común”, en el estatismo o en el comunalismo, en el progresismo, el universalismo o la revalorización de las culturas indígenas, o incluso el materialismo o el postmaterialismo? Sin duda, salir de la catástrofe ecológica no será ni un “dîner de gala” ni un “long fleuve traqnuille”.